央行貨幣互換:全球金融穩定支柱與地緣政治新局

你是否曾好奇,當全球金融市場面臨巨大風暴,各國政府除了印鈔票、降利率,還有什麼看不見的「秘密武器」來穩定局面?這個答案就是——央行貨幣互換協議(Central Bank Currency Swap Agreements)。自2007年全球金融危機以來,這些協議已從危機應對的緊急措施,演變為全球金融體系中不可或缺的流動性管理工具。

這些協議不僅在關鍵時刻有效緩解了美元資金短缺,穩定金融市場,更在近年來成為地緣政治與國際貨幣影響力競逐的新場域。本文將帶你深入了解貨幣互換的運作機制、它在全球金融穩定中的角色,以及中國在此日益擴大的網絡中所扮演的關鍵角色及其引發的國際關注。準備好了嗎?讓我們一起揭開這個金融世界的神秘面紗。

從金融危機到疫情衝擊:美元流動性的全球穩定器

要了解貨幣互換協議,我們可以想像一個簡單的例子:假設你在台灣,急需一筆美元來支付國外的貨款,但你手邊只有新台幣。如果你是銀行,而市場上美元又非常稀缺,那該怎麼辦呢?這時候,台灣的中央銀行(例如中央銀行)就可以透過貨幣互換協議,向美國的中央銀行——美國聯準會(Federal Reserve,簡稱聯準會)借入美元,再將這些美元提供給國內的銀行,以確保市場上有足夠的美元流動性。

這些協議的起源可以追溯到2007年的全球金融危機。當時,雷曼兄弟倒閉後,全球銀行體系對美元的需求達到前所未有的高峰,但市場上卻缺乏足夠的美元。為了避免金融體系崩潰,聯準會迅速與多國央行簽署了美元互換線(Dollar Swap Lines),允許這些央行向聯準會借入美元,再轉借給本國銀行。這就像在金融大海嘯中,聯準會成為了全球的「最後貸款人」,為全球經濟提供了急需的「氧氣」。

到了2020年COVID-19疫情爆發,全球金融市場再次陷入恐慌,對美元的需求再次飆升。聯準會再度啟動並擴大了其美元互換線網絡,將巴西、墨西哥、南韓、新加坡等新興經濟體也納入其中。這不僅顯示了美元作為世界主要儲備貨幣的地位,也再次證明了貨幣互換協議在應對全球資金短缺、維護金融穩定上的不可或缺性。這些互換協議通常為期較短,並在到期後歸還,但它們的存在本身就代表了一種重要的信任與合作。

美元互換線在金融危機中展現了其關鍵作用,其主要特點包括:

- 作為應對全球美元流動性短缺的緊急工具,在2008年和2020年發揮了穩定作用。

- 由美國聯準會提供,強調美元作為全球主要儲備貨幣的地位。

- 協定通常為短期性質,但可根據需求展期,並基於參與央行之間的相互信任。

永久性後盾的建立與清邁倡議的借鑑

經過了兩次全球性的金融危機洗禮,主要發達經濟體的央行意識到,單靠臨時性的貨幣互換協議是不夠的。因此,包括聯準會、歐洲中央銀行(European Central Bank,簡稱歐洲央行)、日本銀行、英格蘭銀行、加拿大銀行和瑞士國家銀行這六大央行,決定建立一個永久性貨幣互換網絡。這個網絡就像一個隨時待命的「金融消防隊」,為全球金融體系提供了一道堅實的流動性後盾,確保未來一旦出現類似的危機,能夠迅速應對。

這些永久性的互換線,意味著這些國家的銀行在市場上借不到美元、歐元、日圓、英鎊、加幣或瑞士法郎等主要貨幣時,可以透過本國央行向提供國的央行借用,這大大增強了全球金融市場的韌性。

然而,並非所有區域合作機制都如此順遂。在亞洲,1997-98年的亞洲金融危機後,東協+3國家(東協十國加上中國、日本、南韓)為了避免重蹈覆轍,建立了清邁倡議多邊化(Chiang Mai Initiative Multilateralisation,簡稱CMIM)這個雙邊貨幣互換網絡。CMIM擁有龐大的資金池,並且設有東協+3宏觀經濟研究辦公室(AMRO)負責監測區域經濟。

儘管如此,CMIM在實際使用上卻不高。為什麼呢?原因之一是其資金動用與國際貨幣基金(International Monetary Fund,簡稱IMF)的援助計畫條件掛鉤。這意味著,如果一個國家想從CMIM獲得大部分資金,它可能需要接受IMF提出的經濟改革條件,而許多國家對此抱持謹慎態度,不願輕易接受外部條件的約束。這讓我們看到,即使有好的合作機制,實際執行起來仍會面臨政治與主權的考量。

清邁倡議多邊化 (CMIM) 雖然具備潛力,但在實際運作中面臨一些挑戰:

- 資金動用與國際貨幣基金(IMF)援助計畫條件掛鉤,限制了成員國的自主性。

- 成員國對於接受外部條件的經濟改革持謹慎態度,導致其使用率不高。

- 相較於聯準會的美元互換線,CMIM在應對區域性金融壓力時的靈活性仍有待提升。

以下表格比較了聯準會美元互換線與清邁倡議多邊化的特點:

| 特點 | 聯準會美元互換線 | 清邁倡議多邊化 (CMIM) |

|---|---|---|

| 主要貨幣 | 美元 | 多國貨幣 (如人民幣、日圓、韓元等) |

| 主要參與者 | 美國聯準會與多國央行 | 東協+3國家央行 |

| 主要功能 | 提供美元流動性,穩定全球金融市場 | 區域性金融穩定,補充外匯存底 |

| 觸發時機 | 全球性美元資金短缺或金融危機 | 區域性金融壓力 |

| 條件限制 | 通常無額外政策條件,基於信任 | 大部分資金動用與IMF計畫條件掛鉤 |

| 使用頻率 | 危機時廣泛使用,並已常態化 | 實際使用率不高 |

中國的貨幣互換戰略:人民幣國際化與新興市場的支撐

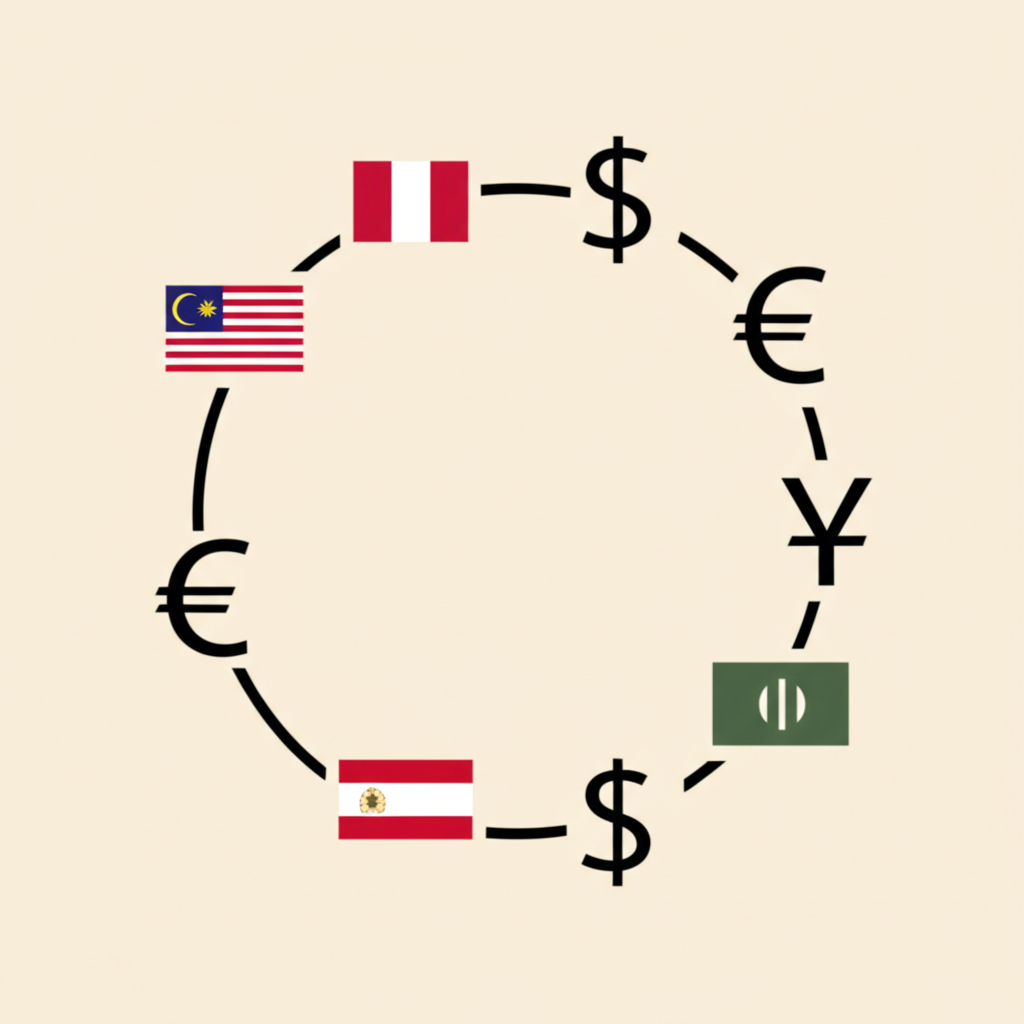

在全球貨幣互換的舞台上,除了以美元為核心的網絡,另一個不容忽視的玩家正日益崛起——那就是中國。自2009年以來,中國人民銀行(People’s Bank of China,簡稱人行)已與近40個國家簽署了雙邊貨幣互換協議,建立了一個龐大的網絡。這項戰略背後有著明確的目標:支持貿易投資,並更重要的是推動人民幣國際化。

對許多新興經濟體而言,當他們面臨外匯短缺、經濟壓力時,人行的互換線已成為重要的應急工具。這就像當你急需錢周轉,而手邊又沒有美元時,可以向你的朋友(即人行)借入人民幣,用來支付來自中國的進口貨物,或是作為補充外匯存底的準備。在2023年,中國貨幣互換線的餘額達到了新高,這顯示其作為「最後貸款人」的角色日益重要,尤其是在一些傳統上難以從西方獲得美元流動性的國家。

例如,匈牙利、拉脫維亞、波蘭、愛沙尼亞、冰島、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、聖馬利諾、塞爾維亞、沙烏地阿拉伯、模里西斯、土耳其、埃及、衣索比亞和阿聯酋等國都曾與人行簽署互換協議。當這些國家面臨金融困境時,他們動用人行的互換線來補充外匯存底或穩定本國貨幣。

然而,中國的貨幣互換策略也引發了國內外的廣泛討論。特別是美國,對其「債務外交」的批評不絕於耳。美國認為,中國利用這些互換協議來擴大自身的地緣政治影響力,同時也可能讓一些負債累累的國家更加依賴中國。這些爭議讓貨幣互換不再僅僅是金融工具,更成為了地緣政治博弈的籌碼。

以下表格展示了中國人民銀行貨幣互換協議的典型合作夥伴分佈:

| 區域 | 主要合作夥伴範例 | 合作目的 |

|---|---|---|

| 歐洲 | 匈牙利、波蘭、塞爾維亞 | 促進人民幣在歐洲的貿易結算與投資 |

| 中東與非洲 | 沙烏地阿拉伯、土耳其、埃及、衣索比亞、阿聯酋 | 強化能源貿易結算、補充外匯存底、降低美元依賴 |

| 拉丁美洲 | 巴西、阿根廷 | 穩定金融市場流動性、支持貿易、應對外匯短缺 |

| 亞洲 (東協+3以外) | 巴基斯坦、蒙古 | 促進雙邊貿易與投資,提供區域金融支持 |

地緣政治下的金融博弈:巴西、阿根廷與美中競逐

在當前的國際舞台上,貨幣互換協議不僅是經濟工具,更是一場涉及地緣政治的金融博弈。許多新興經濟體正努力在美國和中國這兩大經濟強權之間,尋找一個平衡點,以維護自身的金融穩定和國家利益。

以巴西為例,這個拉丁美洲最大的經濟體,在與中國的關係上展現了其策略的彈性。巴西不僅與中國簽署了高達1570億雷亞爾(約合300億美元)的五年期貨幣互換協議,旨在增強其金融市場流動性並深化與中國的貿易關係,同時,它也擁有聯準會的永久互換線。這意味著,當巴西需要美元或人民幣時,它都能有管道獲得,這讓巴西在應對潛在的金融困境時,有了更多的選擇與籌碼,展現了其在大國之間尋求「戰略平衡」的智慧。

然而,另一個拉丁美洲國家——阿根廷的情況就複雜得多。阿根廷長期以來一直深陷經濟困境,外匯存底嚴重不足,經常面臨債務違約的風險。在這樣的情況下,阿根廷多次動用中國人民銀行的貨幣互換線,以補充其岌岌可危的外匯存底,並避免對國際貨幣基金(IMF)的債務違約。

儘管人行的互換線為阿根廷提供了重要的生命線,但也引發了美國的強烈批評。美國財政部長葉倫就曾公開質疑中國的這些互換協議,稱它們缺乏透明度,並且可能加劇某些國家的「債務外交」問題,讓這些國家更加難以擺脫債務困境。這段爭議清晰地揭示了貨幣互換背後複雜的地緣政治考量,以及主要國家在國際金融影響力上的競逐。

以下是巴西與阿根廷在貨幣互換策略上的比較:

| 國家 | 與中國的互換協議 | 與聯準會的互換協議 | 主要目的 | 地緣政治影響 |

|---|---|---|---|---|

| 巴西 | 簽署大規模五年期協議 (1570億雷亞爾) | 擁有永久互換線 | 增強金融市場流動性,深化與中國關係,平衡外交 | 尋求大國間的戰略平衡 |

| 阿根廷 | 多次動用中國互換線,補充外匯存底 | 無 | 避免IMF債務違約,應對外匯短缺 | 高度依賴中國,引發美國「債務外交」批評 |

貨幣互換的未來挑戰與金融監管新思維

央行貨幣互換協議雖然在穩定全球金融市場、提供緊急流動性方面功不可沒,但其長期化和常態化也帶來了一些潛在的挑戰和風險,我們必須正視這些問題。其中最主要的就是道德風險(Moral Hazard)和貨幣錯配(Currency Mismatch)。

什麼是道德風險呢?你可以把它想像成一種「有恃無恐」的心態。如果銀行知道,一旦自己在外幣借貸上出了問題,央行隨時會透過貨幣互換協議提供支援,那麼它們就可能不再那麼謹慎,甚至會過度借入外幣,而不去認真管理風險。這就像給孩子一個無限額的信用卡,他們可能會因此變得大手大腳,因為知道父母總會買單。

而貨幣錯配則是指銀行或企業,用借來的某種貨幣(例如美元)去投資或放貸,但其收入或資產卻是另一種貨幣(例如本國貨幣)。一旦匯率大幅波動,或者美元流動性突然收緊,這些機構就會面臨巨大的風險,甚至可能破產。貨幣互換協議的永久化,可能鼓勵銀行業產生這種巨大貨幣錯配,因為它們會過度依賴央行在危機時提供外幣流動性,進而增加整個金融體系的脆弱性。

面對這些挑戰,未來的金融監管必須更加嚴格。各國央行和金融監管機構需要思考如何平衡提供流動性的好處與防範道德風險的必要性。這包括:

- 限制銀行短期融資: 鼓勵銀行減少對短期、不穩定外幣融資的依賴。

- 要求持有高品質流動性資產: 確保銀行在正常時期就儲備足夠的高品質、易於變現的外幣資產,以應對突發狀況。

- 加強跨境監管合作: 由於貨幣互換涉及多國央行,更需要國際間的監管機構緊密合作,共同監測和評估風險。

為了更好地應對這些風險,各國央行與監管機構應考慮實施以下策略:

| 策略面向 | 具體措施 | 預期效益 |

|---|---|---|

| 風險評估 | 定期壓力測試,評估銀行外匯敞口與流動性風險 | 及早發現潛在風險,提升應對能力 |

| 監管框架 | 強化對外幣借貸的資本適足率與流動性覆蓋率要求 | 降低銀行業對外幣流動性互換的過度依賴 |

| 國際合作 | 建立多邊資訊共享機制,協調跨境危機管理 | 增強全球金融體系的整體韌性與協同效應 |

只有這樣,我們才能在全球金融動盪的背景下,確保金融體系的長期韌性,讓貨幣互換協議真正成為穩定器,而非潛在的風險源頭。

結語:不斷演進的金融工具與其深遠影響

總體而言,央行貨幣互換協議已成為現代全球金融架構中不可或缺的一環。它在應對流動性危機、穩定金融市場方面發揮了巨大作用,同時也是各國央行展現國際合作與信任的重要象徵。從2007年的金融危機到2020年的疫情衝擊,再到中國人民銀行崛起為新興經濟體的「最後貸款人」,貨幣互換的故事充滿了挑戰與變革。

從本文的探討中,我們可以總結出貨幣互換協議的幾個核心影響:

- 作為危機應對的有效工具,防止全球金融市場出現美元流動性枯竭。

- 推動主要貨幣的國際化進程,特別是人民幣在全球金融體系中的地位提升。

- 成為地緣政治博弈的新籌碼,影響各國在國際關係中的戰略選擇。

- 長期使用可能引發道德風險與貨幣錯配等問題,需要更嚴格的金融監管。

然而,隨著中國等新興力量的崛起,貨幣互換的版圖正從以美元為中心向多元化發展,其中也夾雜著地緣政治的複雜考量。展望未來,如何在利用貨幣互換穩定金融的同時,有效防範道德風險、管理貨幣錯配,並在全球主要貨幣之間找到新的平衡點,將是各國央行和國際金融機構面臨的重大挑戰。理解這些協議,就是理解全球金融脈動和國際關係變化的重要一環。

免責聲明: 本文旨在提供財經知識和資訊,不構成任何投資建議。金融市場存在風險,投資前請務必進行獨立判斷與評估。

常見問題(FAQ)

Q:什麼是央行貨幣互換協議?

A:央行貨幣互換協議是兩國中央銀行之間達成的一項協議,允許它們在需要時相互借入對方貨幣,以提供本國銀行體系所需的外幣流動性,特別是在金融危機或外匯短缺時。

Q:美元互換線和人民幣互換線有何不同?

A:美元互換線主要由美國聯準會提供,旨在穩定全球美元流動性,並在多次危機中被廣泛使用。人民幣互換線則由中國人民銀行提供,旨在支持貿易投資、推動人民幣國際化,並作為新興經濟體應對外匯短缺的替代工具。

Q:貨幣互換協議可能帶來哪些風險?

A:主要風險包括道德風險(銀行可能因預期央行支持而過度承擔外幣風險)和貨幣錯配(銀行或企業資產負債的貨幣不匹配,面臨匯率波動風險)。