洞悉企業估值核心:本益比的基礎奧秘

親愛的投資者,當你踏入浩瀚的股票市場時,是否曾對眼前琳瑯滿目的數字感到困惑?許多指標看似複雜,實則蘊含著判斷企業價值的關鍵線索。今天,我們將一同深入探索一個在投資世界裡舉足輕重的指標——本益比(Price-to-Earnings Ratio,常以PE表示)。它不僅能幫助你快速衡量一項投資的「回本速度」,更是一面鏡子,映照出市場對一家公司未來獲利潛力的期待。

那麼,究竟什麼是本益比呢?簡單來說,它代表了市場願意為一家公司每賺取一元收益,所支付的價格。想像一下,如果你投資一家公司,這家公司每年能為你帶來一定的收益,而本益比就能告訴你,你需要花多少年的收益才能把最初的投資成本賺回來。這就像是在詢問:「這家公司每賺一塊錢,我要付出多少代價?」數值越低,從理論上來說,你回本的速度就越快,但這並非絕對,因為背後還有更深層次的解讀。

本益比的計算公式,雖然看似簡單,卻是理解其精髓的起點。它的基本公式是:

- 本益比 = 股價 ÷ 每股盈餘

在這裡,股價(Share Price)指的就是你在市場上購買一股股票所需支付的價格。而更關鍵的另一個要素,則是每股盈餘(Earnings Per Share, EPS)。每股盈餘,顧名思義,就是公司在某一段時間內(通常是一年或過去四季的總和)為每一股普通股賺取的淨利潤。它是衡量一家公司獲利能力的最直接、最核心的指標之一。

當我們說「每股盈餘」時,它絕不僅僅是一個冰冷的數字。它代表著一家公司在經營活動中,扣除所有成本、稅金、利息之後,真正為股東們創造了多少價值。如果一家公司的每股盈餘持續增長,這通常意味著其營運狀況良好,獲利能力不斷提升,這自然會吸引投資者的目光,進而影響市場對其股價的評估。因此,理解並掌握本益比的計算方式,是你在投資旅程中,邁出理性分析的第一步。

在本益比的計算與評估中,有幾個關鍵要素需要特別注意:

- 股市和企業獲利之間的關係

- 市場對未來獲利的預期改變

- 外部經濟環境的影響

| 要素 | 解釋 |

|---|---|

| 股價 | 在市場上交易的價格。 |

| 每股盈餘 | 每股的淨利潤。 |

| 本益比 | 股價相對於每股盈餘的比例。 |

解構每股盈餘:獲利能力的基石

在深入探討本益比的奧秘之前,我們必須先完整解構其核心要素之一:每股盈餘(Earnings Per Share, EPS)。你或許已經知道,每股盈餘代表公司為每一股流通在外的普通股賺取的淨利潤。但這數字是如何得來的?它背後又隱藏著哪些對企業獲利能力的重要線索呢?

每股盈餘的計算公式是:

- 每股盈餘(盈餘)= 淨收入 ÷ 普通股數

讓我們逐一拆解這兩個關鍵組成部分:

-

淨收入(Net Income):這是一間公司在特定會計期間內(例如一個季度或一整年),從其所有收入中扣除營運成本、銷售成本、行政費用、利息支出、所得稅等所有開支後,所剩下的最終利潤。你可以將其視為企業的「最終戰果」,它直接反映了公司在經營上的效率與盈利能力。一份持續增長且穩定的淨收入,是企業健康發展的明確信號。

-

普通股數(Common Shares Outstanding):這指的是公司已經發行並在市場上流通的所有普通股的總數量。這個數字會受到公司發行新股(例如透過增資)、回購股票(例如實施庫藏股計畫)等行為的影響。理解流通股數的重要性在於,即使公司的淨收入很高,如果流通在外的股票數量也非常龐大,那麼平均到每一股的盈餘(也就是EPS)可能就不會那麼亮眼。

為什麼精確理解每股盈餘如此重要?因為它直接影響了本益比的計算結果,進而影響我們對公司估值的判斷。一家公司即使總體獲利驚人,但若其股本規模過於龐大,每股盈餘可能相對較低,導致本益比看似較高。反之,若公司有效控制股本規模,即使總獲利金額中等,但每股盈餘表現突出,其本益比可能更具吸引力。

此外,我們還能從每股盈餘衍生出一個評估投資報酬率的重要概念:盈餘殖利率(Earnings Yield)。其計算方式為:每股盈餘 ÷ 股價,或簡化為 1 ÷ 本益比。盈餘殖利率可以幫助你將股票投資的潛在報酬率與其他固定收益資產(例如債券或定存)的報酬率進行比較,為你的資產配置提供更廣闊的視角。透過深入解析每股盈餘,你將更能洞察企業獲利能力的真實面貌,為後續的本益比分析奠定堅實基礎。

預估本益比與歷史本益比:時間軸上的價值對話

當我們談論本益比時,實際上存在兩種主要的計算方式,它們分別從不同的時間維度來評估企業價值:一種是基於過去的客觀事實,另一種則是基於對未來的預期。這兩種本益比——預估本益比(Forward P/E)與歷史本益比(Trailing P/E)——各自擁有其獨特的應用場景與局限性,理解它們的差異,將使你的估值分析更加全面且精準。

首先,讓我們來看看最常見的「歷史本益比」。

-

歷史本益比: 這種本益比是使用公司「過去」實際的每股盈餘來計算的,通常是過去四個季度(即過去一年)的總和。由於它基於已經公布的、經過會計師審計的實際數據,因此它的優點在於客觀且可靠。它反映了公司在過去一段時間內的實際盈利能力。對於那些獲利相對穩定、成長性較低的成熟型公司,或是作為評估公司長期估值區間的參考,歷史本益比通常是首選。然而,其缺點也顯而易見:過去的表現不代表未來的成功。市場對公司的看法往往是前瞻性的,如果一家公司正經歷重大轉型、新產品推出或產業環境劇變,僅憑歷史數據可能無法完全捕捉其未來的價值潛力。

其次,則是更具前瞻性的「預估本益比」。

-

預估本益比: 顧名思義,它是使用公司「未來」預估的每股盈餘來計算的,通常是市場分析師或公司管理層對未來一年獲利的預期。這種本益比的核心價值在於其前瞻性,它反映了市場參與者對公司未來成長的期望與信心。對於那些高成長型、新創或科技公司而言,由於其目前的盈利可能相對較低,但未來成長空間巨大,歷史本益比往往會顯得非常高甚至沒有意義。此時,預估本益比便成為評估其合理性的更重要工具。

然而,預估本益比的「預估」性質也帶來了其固有的風險。它基於假設和預測,而這些預測可能因各種因素(如經濟狀況、競爭環境、公司營運表現)的變化而產生偏差,甚至被誇大。如果實際盈餘不如預期,那麼原先看似合理的預估本益比便會立刻失真,導致股價面臨下修壓力。

因此,身為一個審慎的投資者,你在運用這兩種本益比時,應當像一位歷史學家與一位預言家般,同時回顧過去並展望未來。結合兩者的視角,你才能更全面地判斷一家公司的真實價值,並理解市場對其價值的期望與現實之間的差異。

本益比高低判斷:解讀市場的深層語言

許多投資新手在初次接觸本益比時,往往會陷入一個常見的迷思:「本益比高就是貴,本益比低就是便宜。」然而,這種二元對立的判斷方式過於簡化,甚至可能讓你錯失真正具有潛力的投資機會,或者不幸地落入「價值陷阱」。事實上,本益比的高低,並非單純反映股票的貴賤,它更深層次地揭示了市場對一家公司未來前景的期待與信心。

當我們看到一家公司的本益比很高,這通常意味著市場對其未來抱持著極高的期望。投資者普遍相信這家公司在未來會有顯著的獲利成長,甚至會出現爆發性的增長。他們願意為這些未來的成長潛力支付更高的價格。典型的例子就是高成長型科技股、新創企業,或是處於風口浪尖的產業(例如人工智慧、生物科技概念股)。這些公司目前的盈餘可能不高,甚至可能還處於虧損狀態(此時本益比會是負值或無法計算),但市場預期它們未來的產品或服務將帶來巨大的營收和利潤。在這種情況下,高本益比被視為「高成長性的溢價」,代表著對「本夢比」行情的追逐,而非單純的昂貴。

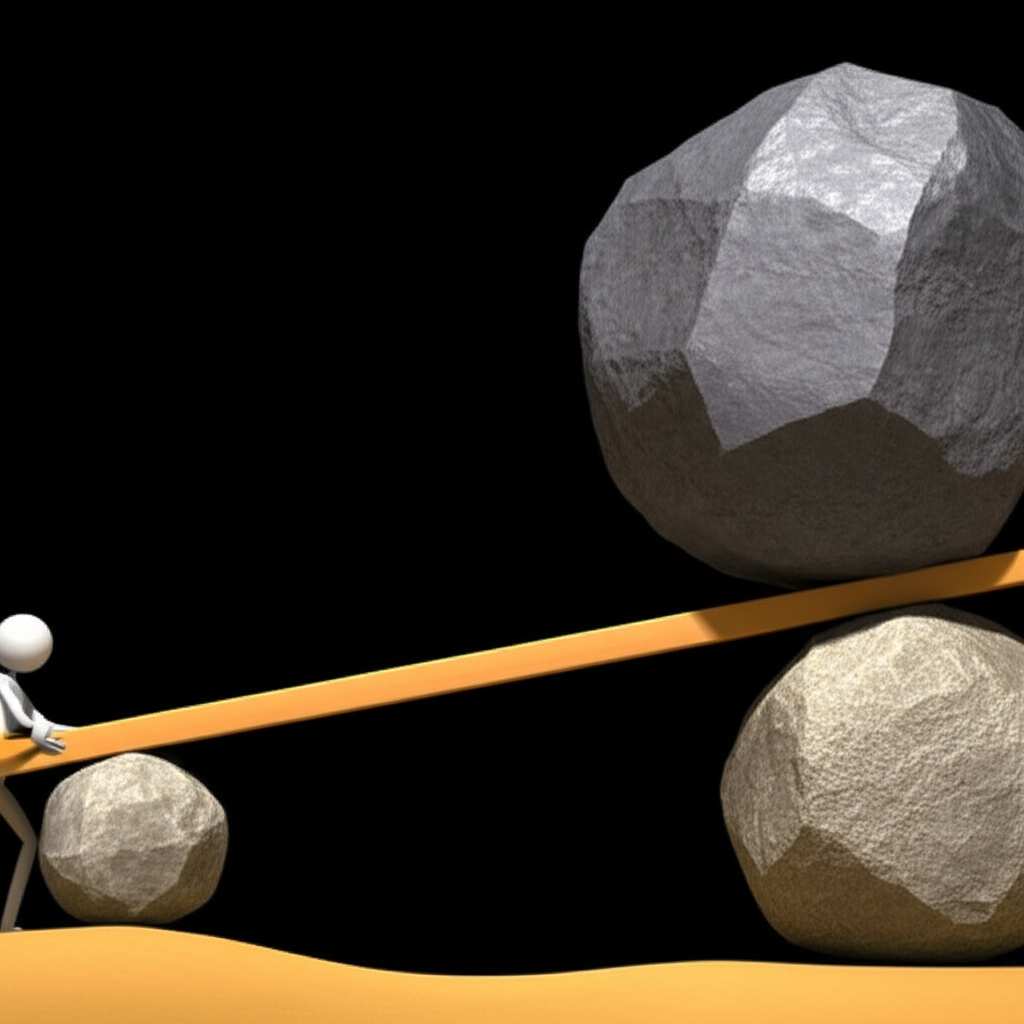

相反地,如果一家公司的本益比很低,這可能表示市場對其未來信心不足,甚至預期其獲利將停滯不前或衰退。這類公司可能屬於夕陽產業、競爭激烈導致利潤空間受擠壓,或是面臨轉型挑戰的傳統產業(例如某些傳產、紡織股)。低本益比有時確實是「價值股」的訊號,意味著股價被市場低估,有機會在未來進行價值回歸。但更多時候,它可能是「價值陷阱」的預警,暗示著公司基本面可能存在問題,其低估值是市場对其未來獲利能力惡化的合理反應。因此,你必須審慎分析其背後的原因,而非僅憑低本益比就盲目買入。

你可以將本益比視為「市場情緒的溫度計」。在牛市(多頭市場)中,市場普遍樂觀,投資者情緒高漲,願意為股票支付更高的價格,因此整體本益比往往會被推升。反之,在熊市(空頭市場)中,市場情緒低迷,投資者趨於保守,會要求更低的本益比作為安全邊際,整體估值則會普遍下修。

因此,判斷本益比高低絕不能單憑數值本身,而是要深入探究其背後所反映的市場預期、產業趨勢與公司自身的基本面。這將引導我們進入下一個關鍵議題:如何結合產業特性與成長性,來更精準地評估本益比的合理範圍。

產業特性與成長性:本益比合理性的兩大支柱

承接前述,本益比的高低判斷絕非一概而論。真正高明的投資者會理解,不同產業的商業模式、獲利能力、成長潛力以及風險水準千差萬別,這直接導致了其合理的本益比區間也截然不同。因此,當你評估一家公司的本益比時,將其置於所屬產業的背景下進行比較,並深入分析其獲利成長性,是判斷其合理性的兩大不可或缺的支柱。

首先,讓我們聚焦於產業特性。你能想像將科技巨頭如輝達(NVIDIA)或蘋果公司(Apple)的本益比,直接與鋼鐵製造商中鋼(2002)或傳統零售百貨的本益比進行比較嗎?這顯然是不合理的。科技產業通常具有較高的技術門檻、更快的創新速度、更大的成長空間,以及更輕的資產負擔。市場對其未來的高成長抱持高度期待,因此它們通常能享有較高的本益比。例如,AI概念股在景氣擴張時期的本益比可能高達數十倍甚至上百倍,這反映了市場對其未來爆發式增長的預期。

相反,傳統產業如製造業、公用事業或金融業,其獲利模式往往更為穩定,但成長速度相對緩慢,且通常需要投入大量的資本。這些產業的本益比通常會維持在較低的水平,例如十幾倍甚至個位數,這被視為「合理」。你可以把這想像成,科技公司是高速增長的火箭,而傳統產業則是穩健前行的火車,兩者在速度與模式上皆有不同,其估值邏輯自然不能混為一談。

其次,獲利成長性是驗證高本益比合理性的關鍵。對於高本益比的股票,你必須問自己一個問題:「這家公司的高估值,是否有其未來強勁的獲利成長性作為支撐?」如果一家公司的本益比很高,但其獲利卻停滯不前或甚至衰退,那麼這個高本益比就非常危險,可能預示著股價將面臨大幅修正。反之,如果一家公司正處於高速成長期,其每股盈餘預計在未來幾年內將以每年20%、30%甚至更高的速度增長,那麼即使其當前本益比看似很高,也可能是可以接受的,因為未來的獲利增長將會「消化」掉當前的高本益比。

所以,你在評估本益比時,務必將公司的成長前景納入考量,並與同產業中其他具有可比性的公司進行橫向比較。這種「同業比較」的原則至關重要,它能幫助你了解在特定產業背景下,一家公司的本益比是偏高、偏低還是處於合理區間。例如,在評估半導體設計公司博通(Broadcom)的本益比時,你應該將其與超微半導體(AMD)、輝達(NVIDIA)等同業公司進行比較,而不是與金融股或傳產股進行比較。唯有如此,你才能真正理解數字背後的意義,並做出更明智的投資判斷。

避開「價值陷阱」:低本益比的潛在警訊

許多投資者在初期學習股票估值時,常常被低本益比所吸引,誤以為這是「撿便宜」的好機會。然而,市場從來都不是如此簡單。一個看似極低的本益比,背後可能潛藏著巨大的風險,這就是我們常說的「價值陷阱」。如果一味追逐低本益比,你很可能買到的是一家正在走下坡路、獲利能力持續惡化、甚至可能面臨倒閉風險的公司。

那麼,什麼是價值陷阱呢?它指的是當一家公司的股價因其基本面惡化、產業前景黯淡或競爭力下降等因素而持續下跌,導致其本益比看起來非常低,但實際上其獲利能力並未觸底反彈,甚至會進一步衰退,使投資者誤判其為被低估的「價值股」而買入,最終卻承受損失。這就像是你在拍賣會上看到一件標價極低的商品,以為撿到寶,結果買回家才發現它已經損壞,失去了原有價值。

| 潛在警訊 | 說明 |

|---|---|

| 獲利衰退或不穩定 | 盈餘持續下滑或波動劇烈。 |

| 產業前景黯淡 | 所屬產業逐漸被新技術取代。 |

| 公司競爭力下降 | 市佔率流失,產品缺乏創新。 |

那麼,我們該如何避免落入價值陷阱呢?關鍵在於不能僅依賴單一指標,而是需要搭配多種估值指標和深入的基本面分析。這包括:

-

觀察營收和淨利潤的長期趨勢: 如果營收和淨利潤持續下滑,即使本益比很低,也應提高警惕。

-

分析自由現金流: 自由現金流反映了公司實際的造血能力,如果現金流狀況不佳,即使帳面獲利好看,也可能潛藏風險。

-

檢視資產負債表: 負債過高、庫存積壓或應收帳款過期等問題,都可能是企業經營困難的訊號。

-

深入研究產業結構和競爭格局: 判斷該公司是否仍具備護城河,或是面臨嚴峻挑戰。

記住,真正的價值投資是尋找被「低估」的公司,而非單純的「低價」公司。低本益比是值得你深入研究的訊號,但絕不是買入的唯一理由。你需要像偵探般,抽絲剝繭,找出低本益比背後真正的故事。

本益成長比(PEG)與其他輔助指標:多維度洞察企業價值

當你對本益比有了深入理解,並意識到其局限性,下一步就是學習如何運用更全面的估值工具。單一的本益比就好比一張地圖上的單一坐標,雖然指示了位置,卻沒有告訴你地形高低與周遭環境。為了更精準地洞察企業的真實價值,我們需要搭配其他輔助指標,尤其對於高成長型公司,本益成長比(PEG)是其中一個極為強大的工具。

本益成長比(PEG):成長股估值的利器

由傳奇投資者吉姆.史萊特(Jim Slater)提出的「祖魯法則」所推崇的本益成長比(PEG),巧妙地將本益比與公司的獲利成長率結合在一起。其計算公式為:

- 本益成長比(PEG)= 本益比 ÷ 每股盈餘年成長率(%)

這個指標的精妙之處在於,它解決了高成長股本益比過高的問題。一個高本益比的成長股,如果其獲利成長率更高,那麼它的PEG反而可能顯得合理,甚至被低估。例如,一家公司本益比是50倍,如果其盈餘成長率也是50%,那麼PEG就是1。但如果本益比是20倍,盈餘成長率只有10%,那麼PEG就是2。顯然,儘管前者的本益比更高,但其相對成長性而言,反而更具吸引力。

吉姆.史萊特建議,當PEG低於0.75倍時,通常是買進的訊號;當PEG約為1倍時,表示估值合理;而當PEG高於1.2倍時,則可能意味著股價偏高,需要考慮賣出。PEG特別適用於評估那些每年盈餘增長率超過15%的高成長股,它能幫助你判斷為未來成長支付的價格是否合理。

其他重要的輔助估值指標:

除了本益成長比,還有許多指標能夠從不同角度補充你對企業價值的判斷:

-

股價淨值比(Price-to-Book Ratio, P/B): 其計算方式為「股價 ÷ 每股淨值」。每股淨值反映了公司每股所擁有的資產扣除負債後的價值。股價淨值比特別適用於那些資產導向型公司(例如銀行、保險、重工業等金融或資產密集型類股),因為這些公司的資產負債表通常較為穩定,且其價值與實體資產的關係更為緊密。過低的股價淨值比可能暗示公司被低估,但也可能是資產品質不佳的警訊。

-

股利殖利率(Dividend Yield): 其計算方式為「每股現金股利 ÷ 股價」。對於偏好現金流回報的投資者,股利殖利率是一個重要的指標,它直接反映了投資股票的現金報酬率。高股利殖利率通常吸引尋求穩定收入的投資者,但也需注意其可持續性,避免「賺了股息,賠了價差」。

-

企業價值倍數(Enterprise Value to EBITDA, EV/EBITDA): 這種指標通常被機構法人廣泛應用,其計算方式為「企業價值(市值+總負債-現金)÷ 稅前息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)」。EV/EBITDA的優勢在於它排除了不同公司間資本結構(負債多寡)和稅務策略的干擾,更能純粹地評估企業營運本身的效率和價值。它對於那些擁有大量負債或資產的公司,或是進行跨國、跨產業比較時,提供了一個更為公平的基礎。

將這些指標相互結合運用,你就能像一位經驗豐富的偵探,從不同的線索中拼湊出企業價值的完整拼圖。沒有哪個單一指標是萬能的,只有綜合分析,才能讓你做出更為明智且穩健的投資決策。

本益比的實戰應用:從數據到決策

理論的學習固然重要,但最終你都需要將這些知識轉化為實際的投資決策。本益比在實戰中並非孤立存在,它需要與公司的財務數據、產業環境,甚至視覺化工具結合,才能發揮其最大效用。接下來,我們將探討如何將本益比應用於實際的投資判斷。

1. 觀察歷史本益比區間

一家公司的股價,往往會在其歷史本益比區間內波動。你可以查詢特定公司在過去三到五年甚至更長時間的本益比最高點、最低點和平均值。當前本益比若處於歷史區間的相對高點,可能意味著股價偏貴;若處於低點,則可能暗示股價偏低或被市場低估。例如,一家公司長期以來本益比多在15到25倍之間波動,如果它目前的本益比是30倍,那麼你就需要警惕其是否已經過度樂觀;反之,若跌到10倍,則值得深入研究是否出現了被錯殺的機會。

2. 運用「本益比河流圖」

本益比河流圖(P/E Band Chart)是一種非常直觀的視覺化工具,它將股價走勢與不同本益比區間的線條疊加在一起。你會看到股價就像一條小船,在由不同本益比倍數劃分出的「河流」中穿梭。例如,圖上可能會有10倍本益比線、15倍本益比線、20倍本益比線等。當股價位於河流的上方(高本益比區間),通常暗示股價偏高;當股價位於河流的下方(低本益比區間),則可能暗示股價被低估。這種圖表能讓你一眼看出目前股價相對於其歷史估值水平,是處於相對高位還是低位,從而輔助你的買賣決策。

3. 參考大盤平均本益比

除了個股的歷史區間,參考大盤的平均本益比也是一個判斷市場整體估值水平的有效方法。例如,美國標準普爾五百指數(S&P 500)的長期平均本益比約在15至16倍之間。當美股大盤的整體本益比遠高於這個平均值時,可能暗示整個市場的股票都偏貴,存在估值泡沫的風險;反之,若低於平均值,則可能意味著市場整體偏向保守或存在買入機會。這個宏觀視角能幫助你判斷當前市場是處於「熱絡」還是「冷卻」的階段,從而調整你的投資策略。

4. 結合財報變化與未來盈餘預測

本益比的計算基礎是每股盈餘,因此,財報數據的變化對本益比的影響至關重要。你應定期追蹤公司的季報和年報,關注其營收、淨利潤和每股盈餘的變化趨勢。若公司獲利能力持續提升,則其合理本益比可能也能隨之水漲船高。更重要的是,你需要關注分析師對公司未來盈餘的預測。如果預期大幅上修,即使當前本益比高,股價仍有上漲空間;反之,若預期下修,則股價可能面臨修正。這是一個動態的判斷過程,你需要像一位熟練的船長,不斷調整方向,以應對市場的潮汐變化。

總而言之,本益比在實戰中是你的「估值地圖」,它指引你方向,但並非唯一的指南針。你需要結合多重資訊,進行綜合判斷,才能在變幻莫測的市場中,找出真正具有投資價值的寶藏。

綜合判斷與投資策略:超越單一指標的智慧

親愛的投資夥伴,我們一路從本益比的基礎概念、計算方式,到其預估與歷史的差異,再到如何判斷其高低、辨識價值陷阱,以及搭配其他輔助指標進行多維度分析。現在,是時候將這些知識融會貫通,談談如何將本益比真正融入你的綜合判斷與投資策略之中了。

記住,本益比無疑是財經分析中的一把利器,但它更像是一張描繪企業估值相對位置的「地圖」,而非單一決定買賣的「指南針」。在複雜的投資世界裡,沒有任何一個指標可以保證你百分之百的勝率。真正的智慧,在於能夠跳脫單一數字的迷思,將本益比視為眾多線索中的重要一環,並結合更廣泛的資訊進行全面的評估。

這意味著什麼呢?首先,你需要持續追蹤企業的基本面。這包括深入閱讀財報,理解公司的營收來源、成本結構、利潤率變化,以及其在產業鏈中的地位。一家擁有強大「護城河」(如品牌優勢、技術領先、專利壁壘等)的公司,即使本益比略高,其長期價值也可能優於一家本益比低但缺乏核心競爭力的公司。

其次,你必須洞察產業的脈動與趨勢。所投資的公司是否處於成長型產業?是否有新的技術革命正在發生?宏觀經濟環境(如利率變化、通膨、景氣循環)又將如何影響該產業的未來獲利?這些宏觀與中觀層面的分析,將決定市場願意給予特定產業多少本益比溢價,以及這些溢價能否持續。

再者,管理層的素質與公司治理也不容忽視。一家公司即使擁有再好的產品與市場,若管理層能力不濟、不誠信或頻繁更迭,都可能對公司長期發展造成阻礙,進而影響其估值。雖然這類定性因素難以量化為本益比數字,但卻是決定企業能否持續創造價值的關鍵。

最終,你的投資決策應是以上所有分析的集成。當你看到一個低本益比的股票時,不再只是簡單地認為它「便宜」,而是會深入探究其是否為價值陷阱、是否有明確的催化劑能使其價值回歸。當你看到一個高本益比的成長股時,你也不會盲目追高,而是會評估其高本益比是否由強勁的獲利成長性所支撐,以及這種成長是否可持續。這種批判性思維與多角度分析的能力,正是從投資新手邁向投資賢者的必經之路。

面對變動的市場:本益比的動態運用

投資市場永遠充滿變數,沒有一成不變的公式能夠應對所有情境。因此,對本益比的理解,也必須是動態且富有彈性的。你必須像一位經驗老到的舵手,時刻感知市場風向的變化,並據此調整對本益比的判斷標準。靜態地固守某個本益比數字,很容易讓你錯失機會或陷入風險。

市場週期對本益比的影響尤為顯著。在牛市(多頭市場)中,投資者情緒普遍樂觀,對風險的承受度較高。此時,資金充裕,流動性良好,市場往往願意為未來的成長性支付更高的溢價。你會發現,許多股票的本益比會被推升到歷史新高,甚至出現「本夢比」的現象,即市場對還未實現的夢想給予高估值。這時候,如果仍固守熊市思維的低本益比標準,你可能會錯過許多高成長股的波段行情。

然而,當市場進入熊市(空頭市場)或面臨重大不確定性時,情況則會截然不同。投資者趨於保守,風險偏好降低,流動性可能緊縮。此時,市場對獲利確定性的要求會更高,對未來的預期也會變得謹慎。結果就是,即使是基本面良好的公司,其本益比也可能被大幅下修。在這種環境下,你可能會看到許多昔日的高本益比成長股,其股價因本益比的「壓縮」而跌入谷底。這時候,低本益比可能不再是價值陷阱,而可能是真正的「撿便宜」機會,但你需要有足夠的耐心和信心等待市場情緒的回暖。

此外,利率環境和經濟前景的變化也會顯著影響市場對本益比的估值。當利率較低時,資金成本較低,投資者對股票等風險資產的偏好會增加,同時,未來收益折現到現在的價值也會更高,這有利於推升整體本益比。反之,當利率上升時,資金成本增加,無風險收益率(例如公債殖利率)提高,會使得股票的吸引力相對下降,投資者會要求更低的本益比作為補償。這也是為什麼在升息循環中,成長股往往面臨更大的估值壓力。

這一切都提醒我們,沒有「永遠正確」的本益比。你必須像一位敏銳的趨勢觀察者,不斷學習和適應市場的變化。理解這些動態因素,將幫助你在不同的市場週期中,更靈活、更精準地運用本益比進行判斷,而非僵化地套用某個「標準值」。這正是從理論知識走向實戰智慧的關鍵一步。

精進你的估值技能:從理論到實踐的轉化

恭喜你,在我們這次深入的學習旅程中,你已經掌握了本益比這項強大工具的基礎知識、進階應用、潛在陷阱以及如何在動態市場中運用它。現在,最後也是最重要的一步,就是將這些理論知識真正轉化為你個人精準的估值技能,並在你的投資實踐中不斷磨練。

要成為一位真正懂得運用本益比的投資者,你必須意識到,這是一項需要持續學習和反思的技能。以下是幾點建議,幫助你將所學付諸實踐:

-

培養獨立思考能力: 不要盲目跟從市場熱點或聽信單一評論。當你聽到某支股票「本益比很低」或「本益比很高」時,你的第一反應應該是深入探究其背後的原因,而不是立刻做出買賣決定。問自己:「這個本益比數字,在當前的產業環境下,對這家公司而言,是否合理?」

-

實際操作與案例分析: 嘗試將今天學到的所有概念,應用到你感興趣的幾家上市公司身上。查詢它們的財報數據、計算其本益比、分析其歷史區間、觀察其所屬產業的特性。你可以選擇幾家不同產業的公司,例如一家科技龍頭、一家穩健的金融股、一家具備成長潛力的製造業公司,透過實際案例來加深理解。

-

結合多重指標,建立你的估值框架: 將本益比與本益成長比、股價淨值比、股利殖利率、甚至自由現金流等指標結合起來。思考在不同的情況下,哪些指標更具說服力。例如,對於高成長公司,PEG或許比單純的本益比更重要;對於資產雄厚的公司,P/B可能提供更多洞察。

-

保持謙遜與彈性: 市場永遠是對的,你的分析可能會有偏差。當市場的反應與你的估值判斷不符時,不要固執己見,而是要回頭檢視你的假設,看看是否有遺漏的資訊或判斷錯誤的地方。保持學習的開放心態,不斷調整和優化你的估值模型。

-

風險管理與資金配置: 無論你的估值技能多麼高超,永遠不能忽視風險管理。即使你判斷某支股票被低估,也不應將所有資金投入。合理的資金配置與分散風險,是你在市場中穩健前行的重要保障。

投資是一場馬拉松,而非短跑。本益比只是你在這場馬拉松中,用來評估每一步效率的計步器之一。透過持續的學習、實踐與反思,你將能夠更深刻地理解企業的內在價值,更理性地應對市場的波動。願你能夠善用這項工具,辨識並掌握真正的價值標的,最終實現你的投資目標,成為一位真正的投資賢者。

本益比算法常見問題(FAQ)

Q:本益比的理論基礎是什麼?

A:本益比理論基於市場為未來收益所支付的代價,能有效指標企業獲利潛力。

Q:如何正確解讀高本益比與低本益比?

A:高本益比可能是未來成長的期待,低本益比則可能是市場信心不足的警示。

Q:本益比的局限性在哪裡?

A:本益比不能單獨用於決策,需搭配其他指標與市場環境作綜合分析。