前言:為何理解美股大跌原因至關重要?

美國股市一直是全球資本市場的領頭羊,它的每一次起伏都像漣漪般擴散到世界各地。當美股大幅下滑時,不只美國投資者感受到壓力,這股衝擊還會透過金融網絡和經濟聯繫,迅速波及全球市場。對台灣和香港這些依賴出口和外資的經濟體來說,美股的動盪往往直接拉低本地股價,並動搖投資者的心態。於是,仔細剖析美股下跌的各種成因,就變得格外關鍵。這不僅幫助投資者做出更聰明的選擇、有效控制風險,還能讓人預見經濟的未來走向。歸根結底,這是關乎財富守護與增長,更是洞悉全球經濟脈絡的必備視野。

宏觀經濟逆風:主導美股下跌的核心驅動力

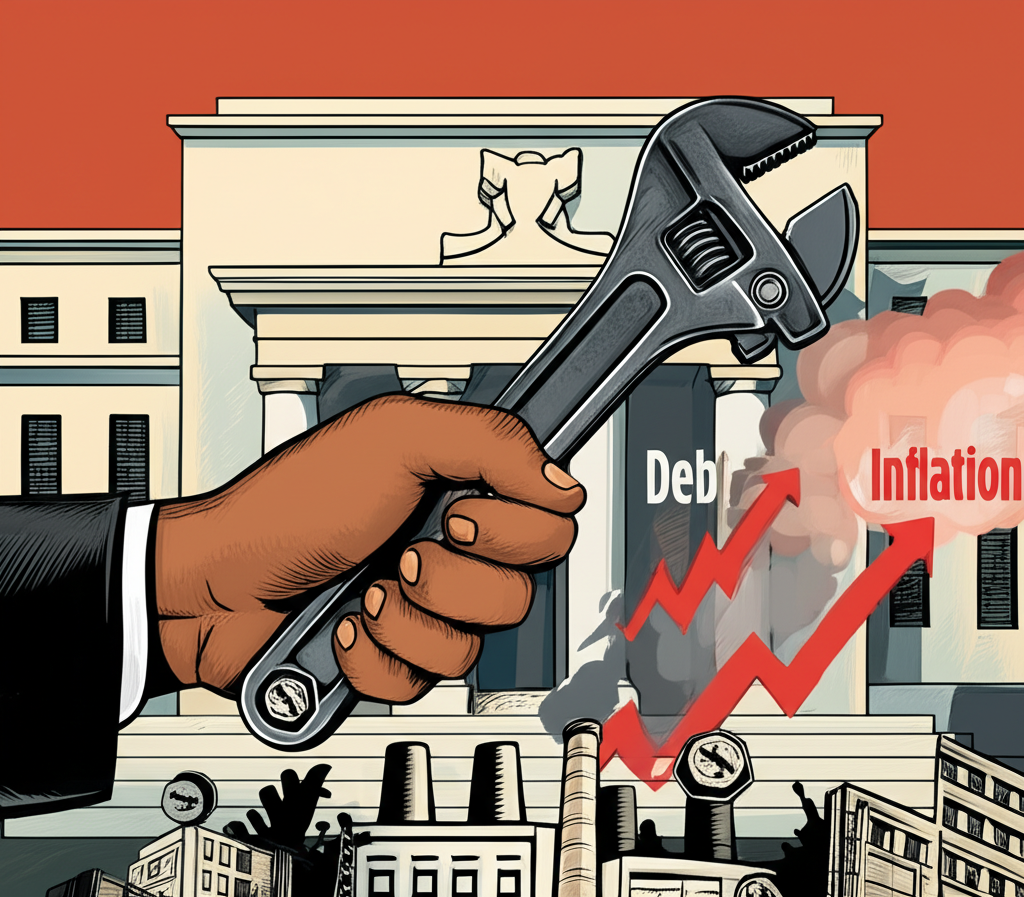

最近幾年,全球經濟正面臨重重挑戰,這些宏觀層面的逆風已成為美股下滑的主要推力。高通膨的頑固存在、聯準會的緊縮措施,以及對經濟衰退的廣泛擔憂,這些元素交織成一張緊箍市場的網,讓投資環境變得異常艱難。

高通膨的持續壓力與聯準會的鷹派政策

自從疫情爆發後,供應鏈中斷、能源價格暴漲,加上各國政府推出的巨額財政援助,都合力製造出難以想像的高通膨局面。這種通膨不僅擠壓企業的利潤邊際、抬高日常開支,還大大降低了消費者的花錢意願,從而打擊銷售額和收入。為了壓住這股通膨勢頭,美國聯準會 (Fed) 只好祭出強硬的緊縮工具,比如連番加息和資產負債表的縮減。這些舉措推升了企業和個人的貸款成本,壓抑了投資和消費熱度,尤其是對那些靠未來現金流支撐估值的科技股,帶來沉重負荷。結果,市場的資金成本水漲船高,股價估值不得不進行調整。

經濟衰退擔憂與企業獲利預期下修

聯準會的快速加息本意是為了馴服通膨,卻也抬高了經濟「硬著陸」的可能性,讓衰退陰影籠罩人心。像是製造業採購經理人指數(PMI)、消費者信心指數,或是季度GDP增長率等重要數據,都顯示出疲態畢露。經濟一旦放緩或滑入衰退,企業的收入擴張就會卡住,盈利展望也得跟著調低。投資者往往早早將這些負面預期融入股價中,引發拋售潮。例如,幾家大企業的財報如果落後預期,就會點燃市場對整體盈利前景的疑慮。

供應鏈瓶頸與能源價格波動的影響

雖然疫情已逐漸遠去,但全球供應鏈的恢復力仍顯脆弱。地緣衝突、惡劣天候,或貿易障礙等意外,都可能再度卡住供應線,推升製造成本。與此同時,原油和天然氣等能源價格的劇烈起伏,對依賴能源的製造和物流業形成雙重夾擊,不僅直接加重營運負擔,還強化通膨壓力,陷入惡性循環,最終波及股市表現。

地緣政治風險與全球市場的不確定性

宏觀經濟之外,地緣政治的錯綜局勢也為全球市場蒙上陰霾,成為美股下跌的另一大助力。

國際衝突與貿易摩擦的陰霾

俄烏戰爭的延燒,不僅攪亂能源和糧食市場,還加深了全球地緣緊張。同時,中美科技戰和貿易糾紛持續發酵,威脅供應鏈的穩定,並放大跨國公司的經營不確定性。這些衝突和摩擦激起投資者的避險本能,資金紛紛轉向黃金或美元等安全港灣,遠離股市的高風險區。

全球經濟連動下的外溢效應

在當今全球化時代,主要經濟體間的互聯極其緊密。歐洲因能源危機和通膨掙扎,成長步伐放緩;中國大陸則受房市隱憂和內需疲弱拖累,表現低於預期。這些非美經濟的低迷,透過貿易、資本和跨國盈利等渠道,間接削弱美國企業的海外收入和投資者信心,造成「外溢」衝擊。例如,跨國公司在這些地區的銷售下滑,其股價自然跟著承壓。

市場內部結構與投資者情緒的波動

外在壓力之外,市場自身的結構性議題和投資者心態的起伏,也在深刻塑造美股的軌跡。

科技股高估值與市場修正

在過去低利率年代,以科技股為首的成長型標的,憑藉未來現金流折現優勢,股價被炒到天價,許多公司估值已處高位。但聯準會轉向加息後,無風險利率上揚,未來現金流的現值被嚴重壓縮,科技股的估值面臨大規模修正。那些盈利基礎薄弱的「寵兒股」首當其衝,跌幅遠超大盤,進而拉低整體指數。

投資者信心崩潰與恐慌性拋售

當市場堆積多重負面訊號時,壞消息和謠言會如野火般蔓延,放大恐慌心態。這種情緒一旦失控,投資者易陷入「從眾」模式,不理基本面而倉皇出脫持股,只求止損。這種非理性拋售不僅擴大跌勢,還可能引發流動性危機,進一步侵蝕信心,形成連鎖反應。

創新切角:潛在的未來風險預警與特定產業泡沫化

除了眼前的威脅,我們也該留意潛伏的未來隱憂,尤其是某些熱門產業的泡沫徵兆。

AI熱潮下的估值泡沫化風險

近來,人工智慧(AI)的技術躍進引爆全球投資熱,AI相關股成為市場寵兒。但歷史教訓顯示,每場科技浪潮起步階段,常伴隨過熱炒作和泡沫隱患。目前,許多AI企業估值已飆至雲端,卻需時間驗證其商業模式和真實盈利。部分分析報告已發出警訊,例如Gartner研究指出,預計到2026年,80%的生成式AI投資將無法帶來實質性的商業成果。這讓人警醒,在AI狂熱中,可能藏著過度投資的陷阱,一旦風向逆轉,高估值股恐迎來劇烈調整。

哪些指標預示著未來美股可能大跌?

要預測美股未來的潛在風險,投資者得盯緊幾項領先指標:

- 殖利率曲線倒掛: 短期公債殖利率超過長期時,常是經濟衰退的預警燈,過去多次準確預言美國衰退。(例如,彭博社曾多次報導殖利率曲線倒掛現象作為經濟衰退的潛在指標。)

- M2貨幣供給變化: M2作為廣義貨幣指標,其急劇縮減可能暗示經濟活力減弱。

- 企業債務水平: 債務高築,尤其在利率攀升時,易放大違約隱憂。

- VIX恐慌指數異常飆升: VIX反映市場恐慌,其暴漲往往預告大波動或下跌。

- 消費者信心指數: 信心長期低落,可能壓抑消費,拖累經濟大局。

美股大跌對台灣與香港市場的具體影響與應對策略

台灣和香港的股市與美國經濟緊密相連,美股大跌時本地市場常難逃一劫。搞清楚傳導途徑並準備對策,是投資者保衛陣地的關鍵。

台港股市的傳導機制與連動性

美股下滑對台灣和香港股市的衝擊,主要從這些角度顯現:

- 外資撤離: 美股動盪易觸發全球避險模式,外資從新興市場如台港抽身,造成資金外流和股價下挫。

- 供應鏈衝擊: 台灣科技代工業鏈與美國巨頭深度綁定,美企需求減弱時,台灣供應商的訂單就跟著縮水,直接傷及產業。例如,台積電(TSM)的美國存託憑證(ADR)表現,常與台灣本地的台積電股價同步起落。

- 出口訂單減少: 美國作為台港主要出口地,其經濟疲軟會壓低對本地產品的需求,影響企業訂單和盈利。

- 投資者信心: 美股的劇變會傳染恐慌,引發台港投資者跟風拋售,加劇本地跌勢。

根據國際貨幣基金組織 (IMF) 的報告,全球經濟的互聯性意味著美國等大國的逆風,會快速經由貿易和金融途徑擴散到其他地方。

投資者在台港市場的避險與佈局策略

應對美股大跌的潛在波及,台港投資者可採取這些防禦和布局方式:

- 分散投資: 別把雞蛋全放一籃,跨產業、跨區域配置資產,甚至加入黃金或債券等避險元素,減輕整體曝險。

- 關注內需股: 出口產業遇冷時,內需導向的領域如公用事業、電信或必需消費品,通常更能抗震。

- 配置防禦性資產: 轉向現金、短期債券,或高股息、低波動股,這些在市場低谷時往往更穩健。

- 適時運用避險工具: 熟手可試用期貨、選擇權等衍生品,或反向ETF對沖下跌,但要謹慎其複雜度和風險。

- 定期檢視與再平衡: 依市場變化和個人耐受力,定期調校組合,確保貼合長期目標。

- 逢低分批佈局: 長期投資者可在恐慌低點分次進場優質標的,但控制倉位,避免一蹴而就。

投資組合配置建議 (示意)

| 資產類別 | 建議配置比例 (波動市場) | 說明 |

|---|---|---|

| 現金/短期債券 | 20-30% | 提供流動性與避險功能 |

| 防禦性股票 (高股息、內需) | 25-35% | 相對穩定,抵抗市場波動 |

| 成長型股票 (優質、具競爭力) | 20-30% | 長期成長潛力,等待反彈機會 |

| 黃金/其他避險資產 | 5-10% | 分散風險,保值增值 |

註:以上為示意性建議,實際配置應根據個人風險承受能力、投資目標與市場狀況調整。

結論:如何在波動市場中穩健前行

美股的劇烈下跌,從來不是單一原因作祟,而是經濟逆風、地緣動盪、市場結構隱患,加上投資者情緒的複雜互動。高通膨與聯準會的強硬立場、衰退陰霾的擴散,到AI熱潮潛藏的泡沫危機,每一處都可能是震盪的火種。對台灣和香港的投資者來說,掌握這些成因及其對本地市場的傳遞路徑,正是建構防線的基石。

在不穩定的市場裡,堅持長期視野、嚴守風險原則至關重要。這意味著要分散配置、挑選優質標的、靈活使用避險手段,並擺脫短期情緒的牽絆。透過持續學習和理性思辨,依個人情況優化策略,我們才能在金融風暴中穩步前進,守住並擴大財富。

美國股市大跌通常有哪些主要的導火線?

美國股市大跌的導火線通常包括:持續高漲的通貨膨脹、聯準會激進的升息政策、對經濟衰退的普遍擔憂、地緣政治衝突(如戰爭或貿易摩擦)、企業獲利不及預期、以及特定產業估值過高後的修正。

聯準會的貨幣政策(如升息)如何具體影響美國股市?

聯準會升息會提高借貸成本,這對企業和消費者都是負擔。企業借錢投資的成本增加,獲利可能減少;消費者房貸、車貸壓力變大,消費意願降低。同時,升息也提高了無風險資產(如公債)的吸引力,使得股市的吸引力相對下降,尤其對依賴未來獲利的成長型股票估值壓力更大。

除了宏觀經濟因素,還有哪些非經濟因素會導致美股大跌?

非經濟因素主要包括地緣政治風險(如國際戰爭、貿易衝突、區域不穩定)、自然災害、全球疫情爆發、以及市場投資者恐慌情緒蔓延導致的非理性拋售行為。這些因素往往會加劇市場的不確定性,促使資金流向避險資產。

美股大跌對台灣和香港的股市會產生什麼樣的連鎖反應?

美股大跌會透過多種管道影響台港股市:

- 外資撤離: 全球風險規避導致資金從新興市場流出。

- 出口衝擊: 美國需求下降影響台港出口訂單。

- 供應鏈影響: 美國科技巨頭訂單減少衝擊台港供應鏈企業。

- 投資者信心: 恐慌情緒傳導至本地市場,引發拋售。

投資者在面對美股大跌時,應該採取哪些避險策略?

面對美股大跌,投資者可以考慮:

- 分散投資,避免集中持股。

- 增加現金或配置短期債券、黃金等避險資產。

- 關注內需型或防禦性較強的股票。

- 定期檢視並調整投資組合,保持理性。

- 對於有經驗者,可適度運用期貨、選擇權或反向ETF進行避險。

歷史上美國股市經歷過哪些大型崩盤,它們的共同點是什麼?

歷史上著名的崩盤包括1929年大蕭條、1987年黑色星期一、2000年網路泡沫破裂、2008年全球金融危機。其共同點往往是:前期市場過度樂觀導致資產估值過高、貨幣政策緊縮、經濟基本面惡化、以及突發事件引發的恐慌性拋售。

AI概念股的熱潮是否可能引發下一波美股下跌?

AI概念股的熱潮確實存在潛在的泡沫化風險。若AI相關企業的實際獲利無法支撐其高估值,或技術發展、商業應用不如預期,一旦市場情緒轉冷,這些高估值股票可能面臨大幅修正。投資者應警惕過度炒作,關注企業基本面而非僅僅是概念。

如何透過經濟指標來預判美國股市是否可能面臨修正或大跌?

可關注的領先指標包括:

- 殖利率曲線倒掛: 短期殖利率高於長期,通常預示經濟衰退。

- VIX恐慌指數: 異常飆升顯示市場恐慌情緒。

- 企業獲利預期: 大幅下修可能預示股市風險。

- 消費者信心指數: 持續低迷影響消費支出。

- PMI指數: 製造業和服務業活動放緩的跡象。

美股大跌對於我的退休金或長期投資計畫會有什麼影響?

美股大跌可能短期內影響退休金或長期投資組合的帳面價值。然而,對於長期投資者而言,市場下跌通常是暫時的。重要的是保持耐心,避免在低點恐慌性賣出,並可考慮逢低分批買入優質資產。長期投資的重點在於時間複利和資產配置,短期波動不應影響整體策略。

作為一般散戶,我應該關注哪些資訊來應對美股的波動?

散戶應關注:

- 聯準會貨幣政策動向: 升息或降息預期。

- 通膨數據: 消費者物價指數 (CPI) 等。

- 主要企業財報: 特別是科技巨頭。

- 地緣政治新聞: 國際衝突或貿易政策。

- 市場情緒指標: 如VIX指數。

同時,應避免過度追逐熱門股,注重資產配置與風險管理。