重貼現率,這個金融領域的專有名詞,實際上就是央行用來掌控市場資金流動和經濟節奏的利器。它不僅決定了銀行之間的借貸成本,還會一層層滲透到企業的投資決策、老百姓的日常開支,甚至股市、房市和匯率的起伏。如果你想跟上經濟脈動,做出聰明的錢財安排,搞懂重貼現率的本質、怎麼運作,以及它帶來的連鎖效應,絕對是必修課。這篇文章會一步步拆解它的來龍去脈,從台灣的實際案例,到跟國際的對比,還會分享一些實戰的個人理財和投資tips,讓你看清央行背後的考量,為自己的荷包把好關。

簡單來說,重貼現率就像央行手中的方向盤,引導整個金融體系的前進方向。透過它,央行能靈活應對各種經濟挑戰,像是控制物價上漲或推動成長。接下來,我們來細看它的核心概念。

重貼現率是什麼?基本概念與央行的角色

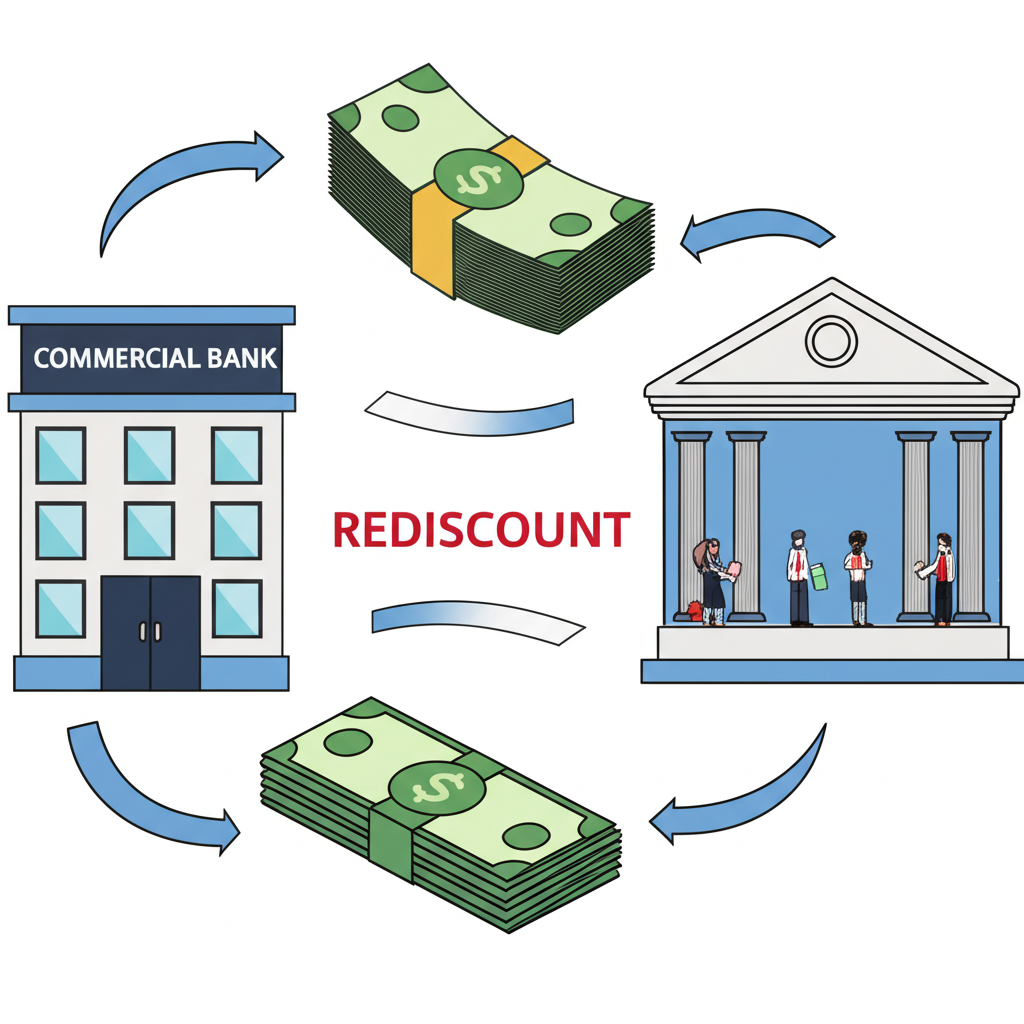

重貼現率指的是央行向商業銀行提供短期資金時收取的利息。想像一下,當商業銀行因為客戶提款增多、貸款需求爆棚或其他突發狀況,導致手頭現金不夠用時,它們可以把之前從企業那裡買來的票據(比如企業用應收帳款做擔保的借款票據,銀行已經先幫它們變現)再拿去央行「再抵押」換錢。這筆再抵押的利息,就是重貼現率。

央行為什麼要設這個利率?主要是為了管理市場上的錢多錢少,間接左右短期利率的走向,最終達成穩物價、促成長、守金融穩定的目標。比如,經濟太熱、物價狂飆時,央行就調高重貼現率來踩煞車;景氣低迷時,又會降下來給油門,鼓勵借錢消費和投資。

這個制度最早可以追溯到19世紀,那時主要是為了在銀行體系快斷炊時,讓央行當個可靠的救火隊。雖然現在公開市場操作已經是央行最愛的工具,但重貼現率依然是個關鍵的風向球,告訴市場央行下一步的打算。它不僅是數字,更是一種政策訊號。

重貼現率如何運作?中央銀行與商業銀行間的「秘密通道」

重貼現率運作起來,就像是央行和商業銀行間的一條隱形管道,專門調節市場資金的鬆緊。當商業銀行現金周轉不靈時,它們有好幾招可以補血,其中最經典的就是把手上那些已經從客戶那兒貼現來的票據(像是企業的商業本票或銀行承兌匯票),再推給央行換取現金。

讓我們一步步看這個流程怎麼走:

- 企業找商業銀行貼現: 企業為了營運需要,把還沒到期但有價值的票據,以低於面值的價格賣給銀行,馬上拿到錢。銀行收下票據後,會扣掉一筆利息,這就是它對客戶的貼現成本。

- 商業銀行自己卡關: 銀行可能因為存款流失或貸款爆量,準備金不夠,沒辦法繼續放錢給客戶。

- 銀行求助央行重貼現: 這時候,銀行就把那些優質票據交給央行,央行按當下的重貼現率扣息後,把錢打過來,幫銀行渡過難關。

- 央行發送信號: 央行調高重貼現率,就等於告訴大家借錢變貴了,市場利率會跟著水漲船高;調低則是鼓勵銀行多放貸,利率會鬆動。這麼一來,整個市場的錢流就跟著變了。

透過這套機制,央行能精準控制銀行的借錢成本,進而波及整個金融圈的利率水平。舉個例子,在台灣,央行不只看國內情況,還會參考全球資金動向,確保這條通道運轉順暢,避免小波動變大危機。

重貼現率與貼現率、擔保放款融通利率有何不同?

搞懂重貼現率時,很多人容易跟其他利率搞混,這裡來釐清一下差別,幫助你更清楚它在體系裡的位置:

- 貼現率: 這是商業銀行對客戶(企業或個人)貼現票據時收的利息,基本上反映銀行對短期借款的收費標準。它會參考市場行情和央行的重貼現率來定價。

- 重貼現率: 專指央行對銀行的再貼現利息,是貨幣政策的利劍,直接拉動銀行的資金壓力。

- 擔保放款融通利率: 這是央行在銀行票據不夠用時,提供短期救急貸款的利率,通常要銀行拿出公債或央行存單當抵押。它的水準往往比重貼現率高,像是最後的保險繩,用在緊急時刻,凸顯體系在壓力下的真實成本。

這三者雖然都跟資金流有關,但重貼現率最能引領大局,因為它是央行政策的起點,其他利率往往跟著它的腳步走。

重貼現率升降對經濟與市場的全面影響

重貼現率的升降,就好像央行拉動一根影響全局的繩索,從利率到經濟活動,再到個人財務,都會產生連鎖反應。理解這些影響,能讓你提前布局,避免被動挨打。

對市場利率的影響

央行一調高重貼現率,銀行向央行的借錢成本就上漲。為了保住獲利,銀行自然會把這筆額外開支轉嫁出去,提高對企業和個人的貸款利率,比如房貸、車貸或信用卡利率,甚至存款利率也會跟著動。相反,降息時,一切成本都鬆綁,市場利率就往下走。這是最直接的傳導途徑,常常在幾週內就看到效應。

對總體經濟的影響

-

通膨與景氣:

- 升息(重貼現率上升): 通常是經濟過熱、物價壓力大的時候,央行用升息來冷卻。借錢變貴,企業少投資、老百姓少花錢,總需求降溫,通膨就緩下來,但成長也可能跟著慢。

- 降息(重貼現率下降): 經濟疲軟或有通縮隱憂時,降息來救場。錢變便宜,刺激投資和消費,拉動就業和產出。

-

企業投資與消費:

- 企業擴張: 高利率讓融資變貴,新項目回報門檻提高,企業可能擱置計畫;低利率則省錢,鼓勵擴廠或創新。

- 民眾消費: 升息加重貸款負擔,像是房貸月付變多,消費慾望跟著降;降息輕鬆點,錢包鬆了,購物意願就上來。

這些變化不只停在數字上,還會影響就業和收入分配,讓整個經濟像個有機體般回應。

對金融市場的影響

-

股市:

- 升息: 企業成本漲,獲利受壓,資金偏好穩定的債券或存款,股市容易承壓下挫。

- 降息: 融資輕鬆,企業賺更多,錢從低收益資產跑來股市,股價有機會上揚。

-

房市:

- 升息: 房貸貴了,買房月供吃力,交易量掉,房價可能趨穩或修正。

- 降息: 貸款好負擔,買氣回溫,房市熱絡起來。

-

匯率:

- 升息: 國內利率吸引外資,貨幣升值,出口變貴但進口便宜。

- 降息: 資金外流,貨幣貶值,利出口但推高進口成本。

在台灣,這些市場反應特別明顯,因為我們是開放經濟,國際資金動靜會放大效應。

重貼現率調整對不同產業的具體衝擊分析

不是每個產業都一樣痛或爽,重貼現率升降的衝擊,取決於產業的借錢需求、利率敏感度和內外需比例。來看幾個典型例子:

- 出口導向產業(如電子、機械製造): 升息帶來的貨幣升值,會讓產品在海外貴了,競爭力下滑;但進口原料變便宜是小補償。降息反過來,幫出口加分。這類產業超在意匯率。

- 房地產相關產業(如營建、建材): 最怕升息,因為房貸一貴,買家就猶豫,推案銷售跟著冷。降息則像春風,刺激需求。

- 內需型產業(如餐飲、零售、觀光): 主要看國內錢包。升息壓消費,營收難;降息讓人敢花,生意好做。

- 金融業: 升息擴大利差,銀行賺翻;但太猛可能壞帳多。降息壓利潤,但經濟活絡壞帳少。

- 科技業: 燒錢大戶,升息融資貴,成長煞車;降息便宜錢,研發加速。

知道這些差異,就能看懂央行政策怎麼重塑產業版圖。比方說,台灣電子業在升息期,常轉向成本控制來應對。

台灣重貼現率的歷史脈絡與當前政策解讀

台灣央行定重貼現率時,總是權衡物價、成長、金融穩定和全球風雲。歷史上,它總在關鍵時刻穩盤。比如2008金融風暴,央行連降重貼現率到谷底,幫經濟止血;最近2022年起,面對全球物膨脹,轉升息穩物價。想看數據?上中央銀行官網,歷史曲線一目了然,清楚記錄央行怎麼應對各種風浪。

深度解析:為什麼美國喊降息,台灣卻一直升息?

最近國際市場常見這怪現象:美國聯準會談降息,台灣央行卻還在升,或保持緊縮。這不是跟風問題,而是兩國經濟體質和壓力點不同。

先說通膨來源。美國疫情後的通膨,多來自寬鬆錢政策、財政砸錢和服務需求爆;台灣則是原物料漲、進口成本和電價調,國內需求穩但沒那麼猛。央行升息,主攻輸入型通膨,防範預期失控。

再看經濟結構。台灣靠出口吃飯,政策得顧匯率和競爭力。升太快,新台幣貴傷出口,所以央行選溫和步調,邊看Fed動靜。美國內需強,聯準會直球對決景氣和就業。

最後,政策獨立很重要。台灣央行盯國內數據如CPI、GDP、就業,不盲從。像是行政院主計總處的CPI,就是決策關鍵。同時,管理預期穩市場,就算美國降,若台灣通膨還在,央行照樣升。

重貼現率走勢預測:央行未來動向與市場預期

預測重貼現率不容易,得看多頭馬車。關鍵變數有:

- 全球經濟情勢: 美國歐洲的政策、貿易戰、地緣風險,都會拉台灣一把。

- 國內通膨數據: CPI和PPI若超標,升息機率高。

- 就業市場表現: 就業穩,央行敢緊;失業升,鬆動機會大。

- 經濟成長率: GDP若放緩,降息呼聲強。

市場預期常從期貨或債券曲線看得出。投資人盯央行說法、會議記錄和數據,早做準備。現在全球通膨軟著陸但不穩,央行會小心平衡物價和成長,彈性應變。舉例,假如Fed真降,台灣若通膨控好,可能跟進,但不會急。

重貼現率與你的錢包:個人與投資者的應對策略

重貼現率升降不只宏觀大事,還直擊你我的荷包。懂了影響,就能主動調適,守住財富。

對個人財務的影響

-

房貸、車貸、信貸利率:

- 升息: 浮動貸款月付漲,壓力大。建議查合約,看能不能轉固定利率,或多還本金縮利息。

- 降息: 月付降,鬆口氣。可想想提前還款或投別處生利。

-

存款利息收益:

- 升息: 存款利率跟漲,保守派爽。轉定存或高利活存,賺多點。

- 降息: 收益少,檢視配置,移部分錢去潛力高的投資。

日常理財,多留意央行動態,就能避坑。

對投資者的啟示

-

如何調整股票、債券、基金等投資組合:

- 升息循環: 減持利率敏感股如高債企業或長債,轉防禦股、現金流穩的,或短債高息股。金融股初期常吃香。

- 降息循環: 成長股、高債公司、房相關基金上場,長債也因價格反彈而利。

-

升降息循環下的資產配置建議:

- 升息前期: 多持現金,等低點撿貨。

- 升息中後期: 抓抗通膨如黃金、商品,或配息基金保險。

- 降息前期: 漸加股票、長債等風險資產。

-

避免常見的投資誤區:

- 追高殺低: 別只看升降息,結合公司基本面、產業趨勢和估值。

- 忽略市場預期: 市場常先消化政策,利多出盡就沒戲。

- 單一資產配置: 多元化是王道,利率變動影響不均。

跟上重貼現率,就能化被動為主動,在循環中穩賺不賠。

重貼現率與一般銀行貸款利率有什麼關係?

重貼現率是中央銀行對商業銀行短期借款的利率,它直接影響商業銀行的資金成本。當重貼現率上升,商業銀行取得資金的成本增加,為了維持利潤,它們通常會隨之調高對企業和個人的一般貸款利率(如房貸、車貸、企業貸款等)。反之,重貼現率下降則會引導一般貸款利率走低,兩者呈現高度連動關係。

台灣中央銀行多久會調整一次重貼現率?

台灣中央銀行通常會在每季召開一次理事會(每年3月、6月、9月、12月),討論並決定是否調整重貼現率及其他政策利率。然而,若遇到特殊緊急情況,央行也可能召開臨時會議,進行非例行性的政策調整。

重貼現率上升對個人儲蓄帳戶的利息有影響嗎?

是的,有影響。當重貼現率上升時,商業銀行的資金成本增加,為吸引存款以補足資金,通常會調高其存款利率。這意味著個人儲蓄帳戶(包括活期存款、定期存款)所能獲得的利息收益會隨之增加。

除了重貼現率,中央銀行還有哪些工具來影響貨幣供給?

除了重貼現率,中央銀行主要還有兩大貨幣政策工具:

- 公開市場操作(Open Market Operations): 這是央行最常用且靈活的工具。透過在公開市場買賣政府債券或其他有價證券,來增加或減少市場上的貨幣供給。買入債券會釋放貨幣,賣出債券會收回貨幣。

- 存款準備率(Reserve Requirement Ratio): 這是央行規定商業銀行必須將其客戶存款的一部分,以現金形式存放在央行的比率。調高存款準備率會減少商業銀行可貸放的資金,降低市場貨幣供給;調低則反之。

重貼現率與通貨膨脹之間存在怎樣的關係?

重貼現率是中央銀行用來對抗或管理通貨膨脹的重要工具。當通貨膨脹壓力升高時,央行通常會調升重貼現率,以提高市場利率、收緊貨幣供給、抑制投資與消費需求,從而達到緩和物價上漲的目的。反之,若通貨膨脹過低甚至出現通縮,央行則可能調降重貼現率以刺激經濟和物價。

作為投資人,我應該如何利用重貼現率的資訊來做決策?

作為投資人,應關注重貼現率的變化趨勢及其所處的利率循環階段:

- 升息循環: 考慮減少對利率敏感的資產(如長天期債券、高負債企業股票),增加對抗通膨資產(如實體商品、黃金)、高股息股票或金融股的配置。

- 降息循環: 有利於成長型股票、房地產相關資產和長天期債券。

同時,也要觀察市場對升降息的預期,避免在利多或利空已經反映在價格上時才行動。

重貼現率下降,為什麼有時房價不一定會立刻上漲?

儘管重貼現率下降會降低房貸利率,減輕購屋負擔,理論上有助於刺激房市。然而,房價是否會立即上漲還受多重因素影響,包括:

- 整體經濟景氣: 若經濟前景不佳,即使利率下降,民眾對未來收入不確定仍可能影響購屋意願。

- 市場供需關係: 房屋供給量過大或人口結構變化等,都會影響房價走勢。

- 政府政策: 如限貸、打房政策等,可能抵銷降息對房市的刺激作用。

- 預期心理: 投資者和消費者對未來房價的預期,也會影響當前決策。

重貼現率與美元利率的變化會互相影響嗎?

是的,會互相影響。美國作為全球最大的經濟體,其聯準會的利率政策(如聯邦資金利率)對全球資金流向和國際匯率有顯著影響。當美元利率上升時,會吸引國際資金流入美國,可能導致新台幣相對貶值,並對台灣央行產生升息的壓力,以維持國內金融穩定和物價。反之亦然。台灣央行在制定政策時,會將主要國家的利率政策納入考量。

如果重貼現率長期維持低檔,會對經濟產生哪些風險?

重貼現率長期維持低檔,可能導致以下風險:

- 資產泡沫: 低利率環境可能刺激過度投資於房地產、股票等資產,推高資產價格,形成泡沫風險。

- 通膨壓力: 過於寬鬆的貨幣政策可能導致貨幣供給過剩,引發或加劇通貨膨脹。

- 銀行業利潤壓縮: 長期低利率可能壓縮銀行的存貸款利差,影響其獲利能力。

- 儲蓄者權益受損: 存款利息收益偏低,可能侵蝕儲蓄者的實質購買力。

- 僵屍企業: 低利率可能讓一些體質不佳的企業得以苟延殘喘,阻礙資源有效配置。

重貼現率與升息、降息的說法有何區別?

重貼現率是一個特定的政策利率名稱。而「升息」和「降息」則是描述中央銀行調整政策利率的行為。當中央銀行調高重貼現率時,我們就稱之為「升息」;當中央銀行調降重貼現率時,則稱之為「降息」。重貼現率是中央銀行執行升息或降息操作的主要工具之一。