股票下單的兩種主要方式:市價單 vs. 限價單

進入股市投資的第一步,除了選股策略與基本面分析,真正決定成敗的關鍵,往往藏在「如何下單」這個看似簡單卻極其重要的動作之中。對多數剛入門的投資人來說,交易介面上「市價」與「限價」這兩個選項,常令人猶豫不決。這不只是按鈕的選擇,而是代表截然不同的交易思維——是追求成交效率?還是掌控成本精準度?本文將深入剖析「市價買進」的實際運作邏輯,並全面解析市價單與限價單的核心差異、潛在風險與適用情境,幫助你在瞬息萬變的市場中,掌握下單主導權。

市價買進意思是什麼?從定義到運作機制

想真正掌握交易節奏,第一步就是理解「市價買進」背後的意義。這不僅是交易類型的選擇,更是一種以速度為導向的操作策略。當市場出現突發訊號或趨勢轉折點,是否能即時進場或出場,往往決定了投資成果的差距。

市價單的定義

市價單,顧名思義,就是不設定特定成交價位,直接委託券商以市場上「目前最有利的價格」迅速完成交易。當你點下「市價買進」,就等於向市場宣告:「我現在就要買到這檔股票,價格由市場決定,請立刻幫我執行。」這種下單方式的核心精神是「成交優先」,犧牲對價格的控制,換取最高的執行效率。無論是追漲、停損,或是在重大消息發布後快速反應,市價單都扮演著關鍵角色。

市價單的運作方式

一旦你的市價買進指令進入交易所撮合系統,系統會立即掃描所有掛出的賣方委託單,並從最低的賣價開始成交,依序向上撮合,直到買足你指定的張數。舉例來說,假設你想用市價單買進 10 張股票,當時市場上有 3 張掛在 98 元、5 張掛在 98.5 元、8 張掛在 99 元。系統會先以 98 元成交 3 張,再以 98.5 元成交 5 張,最後用 99 元成交剩下的 2 張。你的實際成交價將落在 98 至 99 元之間,整體平均成本會高於最初看到的最低賣價。這也解釋了為何市價單可能導致「買貴」的現象。

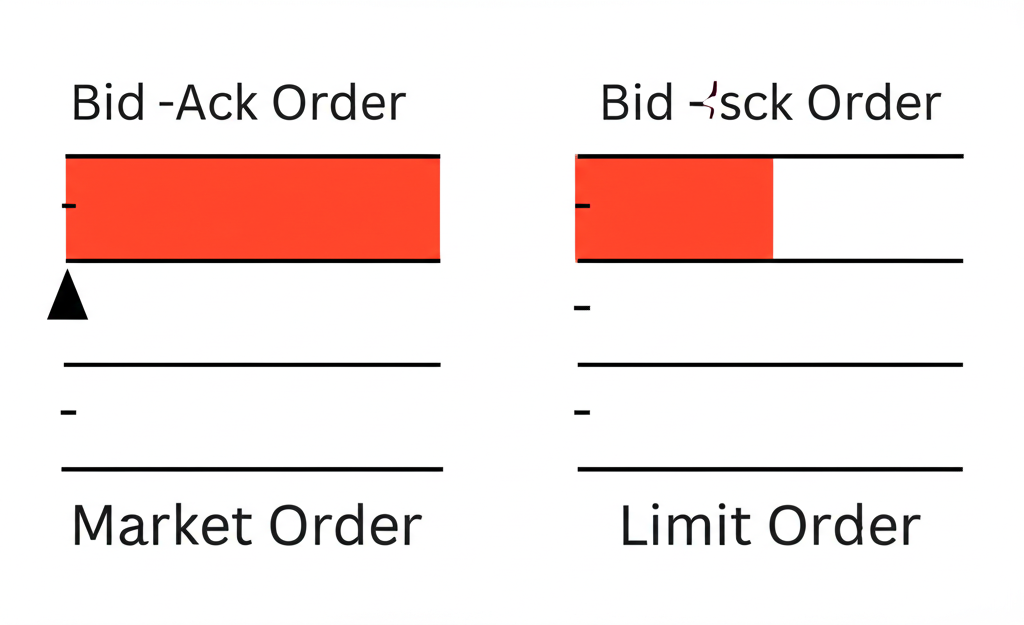

市價單 vs. 限價單:一張比較表看懂最大差別

為了更直觀地掌握兩種下單方式的本質差異,以下整理出關鍵指標的對照表。這張表不僅是新手入門的指南,更是資深投資人每次交易前的自我檢核清單。

| 比較項目 | 市價單 (Market Order) | 限價單 (Limit Order) |

|---|---|---|

| 成交速度 | 極快,立即成交 | 不一定,需等待價格觸及設定點 |

| 價格控制 | 無法控制,由市場決定 | 完全可控,成交價不會劣於設定價 |

| 成交保證 | 幾乎 100% 保證成交 (除非漲跌停鎖死) | 不保證成交 |

| 主要風險 | 滑價風險 (Slippage),買貴或賣便宜 | 錯失行情,看對方向卻沒成交 |

| 適用情境 | 追漲、殺跌、停損、搶時間 | 成本控制、逢低買進、逢高賣出 |

市價單的優點與缺點

- 優點:最大的優勢在於「高成交率」與「即時性」。在行情快速變動、停損點觸發或重大消息釋出時,市價單能確保你的指令被優先處理,避免因延遲而錯失進出場時機。對於需要高度反應速度的交易策略,例如短線操作或事件驅動型交易,市價單是不可或缺的工具。

- 缺點:最主要的風險來自「價格不確定性」。由於成交價由市場供需決定,若遇到流動性不足或劇烈波動,實際成交價可能遠高於預期,造成額外成本。這種現象在中小型股或開盤瞬間尤為明顯。

限價單的優點與缺點

- 優點:最大好處是能精確掌握交易價格。你可以設定理想的買進或賣出點位,確保不會以更差的價格成交。這對於注重成本紀律的長期投資者、或希望在特定價位布局的策略來說,提供了極高的控制力。

- 缺點:最大的挑戰在於「可能無法成交」。若市場價格未觸及你設定的限價,訂單就會停留在系統中,直到到期或取消。在行情快速拉升或跳空時,常見投資人設了限價買單卻錯失整段漲幅,徒呼負負。

市價單最大的風險:「滑價」如何讓你買貴賣便宜?

使用市價單時,最需警惕的風險就是「滑價」——也就是你預期的成交價與實際成交價之間的落差。這種差距在看似微小的情況下累積,可能嚴重侵蝕獲利,甚至導致虧損。滑價通常在兩種情境下特別顯著:

- 市場劇烈波動時:例如財報公布、政策宣布或國際事件引發市場恐慌或樂觀情緒,股價可能在毫秒內跳空。你按下市價單的瞬間,原本的買賣掛單可能已被掃光,系統被迫以更高(或更低)的價格完成交易,導致成交價大幅偏離觀察值。

- 流動性不足的股票:某些中小型股或冷門標的,每日成交量有限,買賣掛單稀疏。若你下大額市價單,系統會一路向上撮合較高的賣單,等於主動「推升股價」,造成平均買進成本大幅上升。這類股票使用市價單,等於自願支付流動性溢價。

舉例來說,你看到某檔股票現價為 45 元,決定市價買進一張。但當下 45 元的賣單僅有 300 股,下一檔賣單已跳至 45.8 元。你的訂單會先以 45 元成交 300 股,其餘 700 股則以 45.8 元成交。最終平均成本達 45.56 元,比原始觀察價高出 0.56 元。這就是滑價的實際代價。

【進階議題】為何市價買進會買在漲停價?撮合規則大解析

許多投資人曾有這樣的經驗:急於追進一檔強勢股,送出市價買進後,成交價竟然是當天的漲停價。這並非系統錯誤,而是台灣證券交易所特殊撮合機制的結果。

台股的撮合基本原則:價格優先、時間優先

根據台灣證券交易所的規定,盤中交易採用「價格優先、時間優先」的撮合邏輯:

- 價格優先:買單中出價高的優先成交,賣單中出價低的優先成交。

- 時間優先:相同價格下,委託時間較早者優先。

這套機制在大多數情況下運作順暢,但當股票進入漲停或跌停狀態時,規則會產生微妙變化。

漲跌停板下的特殊規則

當股票漲停時,所有買單的委託價都只能是同一個價格——即漲停價。在價格相同的前提下,照理應依時間先後排序。然而,為提升市場流動性與撮合效率,台灣證交所特別規定:在漲停或跌停價位,市價單的撮合順序優先於限價單。

這意味著,系統會先處理所有「市價買進」的委託,待這些單子全部成交或排隊完畢後,才輪到掛在漲停價的「限價買進」單依時間順序成交。因此,使用市價單的投資人,等於獲得「插隊資格」,能更快買到股票,但代價就是直接以當日最高價成交。這項設計雖有利於快速建倉,但也提醒投資人:追求速度的同時,必須承擔成本上升的風險。正如金融監督管理委員會所強調,了解交易機制是保護自身權益的第一步。

何時該用市價單?最佳使用時機與情境分析

儘管市價單存在滑價風險,但在特定情境下,它仍是不可或缺的交易工具。關鍵在於「情境判斷」與「風險評估」。以下是適合使用市價單的三大時機:

- 情境一:時間優先於價格

當技術面出現突破訊號,或市場情緒突然轉向,搶佔進場或出場時機比省下幾個價差更重要。例如,股價突破長期盤整區,你判斷多頭即將啟動,此時用市價單快速進場,遠比等待限價單成交來得有效。同樣地,在停損點被觸及時,立即以市價單出脫持股,是防止虧損擴大的最可靠方式。 - 情境二:交易高流動性大型股

像台積電、聯發科、鴻海等權值股,每日成交量龐大,買賣價差窄,市場掛單深厚。在這種股票上使用市價單,滑價幅度通常極小,能以接近現價的水準快速成交。這類標的也是 Moneta Markets 推薦投資人進行短線操作時的首選,因其價格穩定、資訊透明,搭配市價單可提升交易效率。 - 情境三:強烈看好或看壞後市

當你經過深入分析,對某檔股票有極強烈的多空預期,希望立即建立部位,市價單能確保你不會錯過任何一段行情。特別是在國際事件影響下,如 Fed 利率決議或地緣政治變化,市場反應迅速,市價單能幫助你第一時間做出反應。

特別提醒:在開盤前後、重大新聞發布期間、或交易冷門個股時,應謹慎使用市價單。此時市場波動大、流動性不穩,滑價風險急遽上升。建議改用限價單,或設定「限價帶」來控制成交範圍。許多成熟投資者會參考國際財經平台 Investopedia 的風險管理建議,建立更完整的交易紀律。

市價單常見問題 (FAQ)

市價和限價哪個比較好?

沒有絕對的答案,端看你的交易目標與當下情境。市價單適合重視「成交速度」與「執行確定性」的時刻,例如停損或追勢;限價單則適合追求「價格控制」與「成本紀律」的策略,避免追高殺低。

市價買進一定會成交嗎?

在大多數情況下,只要市場上有對應的賣單,市價買進幾乎都能成交。唯一的例外是股票漲停且無人掛賣,此時即使下市價單也無法撮合。

市價賣出是什麼意思?跟市價買進有何不同?

市價賣出是指不指定價格,直接以市場上「最高的買進報價」立即賣出持股。與市價買進的邏輯相反,一個是匹配最低賣價,一個是匹配最高買價,但核心都是「確保快速成交」。

盤中可以用市價單嗎?盤前、盤後呢?

台股在一般交易時間(09:00-13:30)允許自由使用市價單。但在盤前試撮(08:30-09:00)與盤後定價交易(14:00-14:30)期間,因採用不同撮合機制,通常不接受純市價單,需依各券商規定下單。

現價跟市價有什麼差別?

「現價」是股票最新一筆的成交價格,屬於資訊顯示;「市價」則是一種下單指令,代表你願意接受市場任何可成交的價格來完成交易,兩者性質完全不同。

為什麼我的市價單會買在漲停價?

因為在漲停時,所有買單價格相同,根據台灣證交所規則,市價單在漲停價位享有優先撮合權,會優先於限價買單成交,因此直接以漲停價成交。

如何避免市價單的滑價風險?

建議在波動大或流動性差的時段,改用限價單交易。若必須使用市價單,可先觀察交易軟體中的「買賣五檔」深度,確認賣方掛單量充足且價差小,才能降低滑價機率。選擇如 Moneta Markets 這類提供即時市場深度與高流動性交易通道的平台,也能有效提升成交品質。